與羅望子不期而遇

- jeanyim

- 3月4日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:3月5日

關於越南

今天開始,我會陸續發佈一些關於越南的文字和錄影。它們既是我們不久前去峴港的系列遊記,也是我從2007年開始,多次在越南各地旅行的一些回憶。

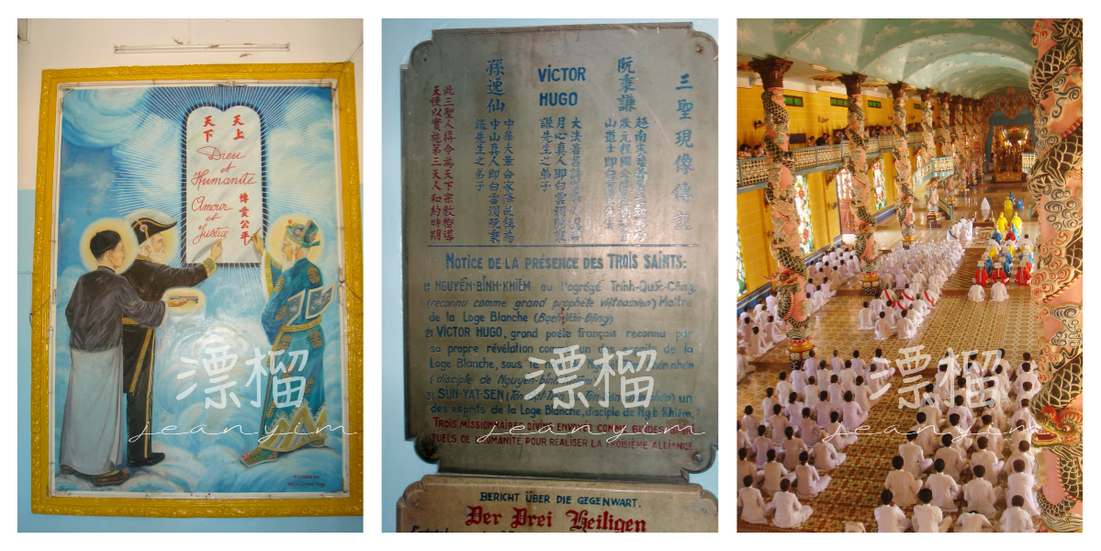

對於越南,我的認知一直是模模糊糊、似是而非的。它很近,很多東西,比如河粉、長衫、斗笠⋯⋯看起來跟嶺南日常太像了。但是,當我第一次踏足越南,才發現那裡還有那麼多南亞的痕跡,比如越式咖哩,比如散佈中南部各地的占婆神廟。而且,越南也有濃濃的法式風情,在滴漏咖啡,在越式法包(bánh mì),在城鎮裡的「中央市場」,也在都會「香榭麗舍畫風」的大道格局。更別提,越南還有高臺教這種本土的神奇存在:孫中山與維克多·雨果,以及越南詩人阮秉謙,並列為高臺三聖,接受信徒頂禮膜拜。

誠然,越南各地華埠也有扎堆的會館、廟宇,很多建築裝飾都與閩粵原鄉無異。但那些,其實只是畫卷的一角罷了,若據此認為「越南也是華人的地頭」,那可就不免盲人摸象,貽笑大方了。

請向右滑動看更多圖片:1. 越式法包;2. 胡志明市的大道;3. 越南高臺教。(圖 / jeanyim)

久遠的好奇

二十多年前,我在北京讀書的時候,一度非常沈迷電腦單機遊戲《大航海時代4》。在那個遊戲裡,非洲和東南亞的幾個港口,都能買到一種名叫「羅望子」的辛香料,無論運去哪裡,利潤都很高。但是「羅望子」究竟是個什麼東西?當時的我一無所知。

一次暑假結束,有位雲南來的學長給我們帶了家鄉特產,是一種酸酸甜甜的小糖果,很受大家歡迎。他指著包裝袋上棕色、豆莢形的圖案,順口解釋說,這種果子在雲南有兩種,比較酸的叫酸角,用來做菜;比較甜的能當水果吃,叫甜角。當時並不知道,其實我已經吃上了遊戲裡的「羅望子」製品。

又過了幾年,在馬來西亞檳城,我被人帶去吃當地著名的「亞參叻沙」(Assam Laksa)。酸辣鮮香的魚湯,用了兩種都叫「亞參」的調料來熬煮,「亞參」即Assam,馬來語「酸味」之意。其中一種深褐色膏狀的「亞參膏」,其實就是成熟羅望子的果肉,酸中微微帶甜。煮亞參叻沙時,要將「亞參膏」加水,浸泡出汁液來加入湯中。也是因為那次旅行,我終於知道,羅望子的英文是tamarind。後來,帶我去吃亞參叻沙那個人,成了隊友。

兒子的越南語

時光飛逝,轉眼就生了兩個娃,還熬過了三年防疫。2022年底,香港的防疫政策終於鬆動,而我們已整整三年沒有外遊,於是果斷買了聖誕去越南的機票。也是那一年,我們全家開始玩「多鄰國」(Duolingo),每天學語言刷分,刷得不亦樂乎。聽說終於有機會飛出香港,八歲的王小檳同學興致勃勃地開了越南語課程,滿心期待要在越南幫大家點餐。

當然,臨時抱佛腳的效果畢竟很有限,那次胡志明市之旅,他能看懂的單詞實在太少,點餐的心願並沒有實現。不過,意外的是,可能是因為越南常吃羅望子,多鄰國越南語課程很早就出現了「羅望子」這個詞(Me)。王小檳不懂課程翻譯給他的tamarind是什麼,還跑來問我。於是,2022年在西貢動植物園裡,站在一棵高大的樹下,看到樹上的說明牌時,他和我一起激動了起來:他看懂了越南文的「Cây Me」(羅望子樹),而我第一次看到活的羅望子樹!

羅望子的打開方式

也是那次在胡志明市,我們在水果攤上,也看見了粗大的羅望子豆莢。買了一些,剝開卻發現並不怎麼好吃:果肉脆生生的,比較酸澀而沒什麼甜味。後來放了好多天,等到果殼略乾癟,果肉開始發軟,甜味倒濃郁了不少。

儘管一直沒有找到「水果羅望子」的正確打開方式,但這幾年在東南亞,我們還是吃過不少羅望子做的小甜品,比如羅望子夾心硬糖,以及直接剝皮去核的羅望子果肉乾。

真假疑雲

又過兩年,2024年底,我們去越南中部的峴港旅行。這次,在一個菜市場門口,我們看到一個水果攤上,有一大籮堆成小山一樣的棕褐色果粒,每一粒小小的,像枇杷果核,但帶有一層絨毛。不知道是什麼,老闆和老闆娘也說不了英文,問不出個所以然。

老闆看我們呆頭呆腦地指指點點,索性拿一粒遞過來,示意我咬開殼嚐嚐。我咬開,原來外皮薄而柔軟,是個豆莢,裡面棕色的果肉嚐起來,口感粉粉的——但味道就是羅望子嘛!這時候,王小檳同學忽然記起,他知道「羅望子」的越南文呀!於是嘗試用越南語問老闆娘,這是羅望子嗎?老闆娘說,是啊是啊。

於是,這位同學的成就感爆棚了。

老母親則遭遇一項新疑問:原來羅望子還有這種嬌小可愛的版本?

交趾酸欖豆

後來查到,這其實並不是羅望子,而是羅望子的遠親,豆科酸欖豆屬,越南文其實是Xoay,中國也有人管它叫「天鵝絨羅望子」,正因為它表面一層細絨毛,吃起來又像羅望子。酸欖豆屬的一個品種,學名叫做「交趾酸欖豆」,名字直接就跟越南呼應。中科院的官方科普帳號曾經寫過它,描述如下,看來就是「天鵝絨羅望子」本尊:

交趾酸榄豆(Dialium cochinchinense)的果实呈圆球形、卵形或椭球形,棕褐色,表面具有一层短绒毛,摸起来就如天鹅绒般柔滑,且具有金属光泽。其内含有一层黄棕色、泡沫质的干燥果肉,酸甜可口,可吸引动物前来取食并传播种子。

(引自微信公眾號「中科院之聲」《奇妙豆世界(上)》

交趾是什麼意思?

交趾,是漢文典籍中對越南的古稱,語出《禮記·王制》中對南方族群的描述「南方曰蠻,雕題交趾」。這裡「雕題」指紋面,而「交趾」想必也是一種習俗或身體特徵的描述,但似乎坊間意見不一:有說僅是「蛟止」的訛音;有說是指睡姿側臥屈膝,而雙腳疊放相交;亦有說是拇趾內翻,若並腿而立,則雙腳拇趾相交,甚至有人找出十九世紀法國傳教士畫的圖、十九世紀攝影師拍攝的人像來佐證,但更多意見認為,只是碰巧十九世紀越南東京地區有廣泛存在的腳趾畸形,因而被附會了古語。我非專家,也懶得去考證了。

1896年河內人像 & 法國傳教士畫的「交趾人」(見《越南最前線,交趾國不是腳趾交疊國》)

倒是想到一事:福州早年將蜑民(蜑家人、水上人)蔑稱作「曲蹄囝」,指蜑民腳型與陸上人不同。根據歷史學家羅香林的說法,蜑民的先祖是「林邑族」,也就是生活在今日越南中南部的占婆人,屬古越族後裔。福州話「曲蹄囝」的稱謂,似起於清朝,在年代上,約與法國傳教士留下的「交趾人」影像重合;而蜑民是沒有土地的江海遊民,以船以海為家,從閩東到海南都有分佈,地理上又與越南東京地區相接——不知道這裡面,是否存在一絲歷史關聯?

我的無知

二十多年裡,「羅望子」一直讓我感覺很異域風情,它從電腦遊戲進入我的認知,帶著對它的好奇,我不時在吃到的滋味裡,與它不期而遇,每一次都帶來新知。從「羅望子」到「交趾酸欖豆」,再到福州蜑民的稱謂,忽然覺得,我對羅望子的瞭解,有點像「陸上人」對「水上人」的無知,又有點像我對越南的無知——好像知道,但卻認識淺薄,拼拼湊湊,盲人摸象。

羅望子其實是許多地方非常熟悉的食物,只是到了漢人地界,便成獵奇果品;水上人有自己的生活與世界,只是在陸上人眼中,便成獵奇族群;我曾以為,越南不如南島國家那般陌生,你看,越南人也吃米飯炒菜,也燒香拜佛,他們甚至也有過計劃經濟,也有過改革開放呢⋯⋯但是,在越南,我會走進占婆人的神廟,會吃到越式法包,會喝到滴漏咖啡,會遇見像羅望子、又不是羅望子的交趾酸欖豆。

這種「獵奇」和「以為」,又何嘗不是一種無知呢?

Comments